春去冬来,仿佛一晃间,本人自1983年8月从无锡园林技校分配到锡惠公园工作已40年整。再一小晃,就要退休了。生在运河边,一生和惠山结缘,然而和最有名气的寄畅园结缘却是在1990年春。那年我从电大毕业后,被领导从杜鹃园调到寄畅园任班长,主管主任朱泉媛希望我去这个园好好干,改变一下这个园的面貌。之前,说来惭愧,我对寄畅园没啥认识,也不知道这个园有多少年的历史。怎么当好这个班长,我也没有啥想法,就是一个字:干!以前这个园有一个茶室,还有一个门票都归我管,园子虽小,五脏俱全。一个班只有九个人。我是样样都要做,早上起码要扫二个小时地,有时还要冲厕所,接下来要管园艺,修树啥的,茶馆、门票忙的时候还要顶班。那时的游客还非常的多,可以说比现在的游客多得多了,正是非常的忙,也实在的累,但是一段时间后,寄畅园的园容园貌、管理水平也的确比原来好多了。由于我和同事们的努力,寄畅园班在1990年年度班组考核22个部门参加评比中荣获第一名,我也成了“一等班长”,得到领导的嘉奖。在这个园工作仅一年时间,1991年春,我就被选调到公园行政办公室,离开了这个园。但我和此园的情缘并没有离开而疏远,反而随着时间的推移,感情日深。

一年的朝夕相处,不由自主爱上了这个园,非常喜欢园里面的山山水水,一草一木,冬去春来,天天看着这些熟悉的风景,从来没有看腻过。有时晚上也会悄悄地从后门进来,看看园里面的月色,听那八音奏鸣,闻闻那甜甜的桂香。在工作过程中,我也看到了一些老茶客,天天来寄畅园喝茶,他们说就是喜欢寄畅园这种氛围。记得有一个“老山东”干瘦干瘦的,颀长而仙风道骨,天天早上要在嘉树堂前舞几分钟剑,听说他原来是国民党的军人,有着传奇的故事。还有我印象深的是,七星桥旁边的大青鱼,差不多近一米长,每当我走上桥头,这些鱼密密麻麻挤在一起,伸着头欲与我一起嬉戏玩耍,我承认,我是很喜欢这些鱼,也是一个知鱼的人。空下来,在茶馆里面坐下来,泡一壶茶,下几局棋也是我的最爱!有一天,听说一个老茶客去世了,他们家属带信来,要我们帮忙打开寄畅园的横门,灵车特意绕道经停此门,为的是老茶客有遗言,希望临别再看一下这个美丽的寄畅园。为这事,我一直记着,也很感动,我想哪天我要是走了,一定关照家属,也希望绕着寄畅园,环绕我们这个锡惠公园,这座惠山转上一圈。

后来,有了家庭,有了儿子,由于就住在惠山,所以在星期天的时候总喜欢抱着孩子来寄畅园,哪怕来锦汇漪洗手也开心。儿子最爱坐在凤谷行窝的门槛上,仿佛他是这里的主人。还有就是喜欢看鱼。多少美丽的假日,抱着儿子在寄畅园度过,就是在这里,孩子学会了在七星桥上迈步,悠闲自在。几乎每一年,我们都会在寄畅园拍照,现在闲下来翻看,那种幸福自然涌上心头。如今讲起这些往事,远在德国的儿子还会让我传点寄畅园的景色他看看,他是一个有情恋旧的人。每次他回国,总希望有机会跟在我身后,听寄畅园的故事。

我有几张和孩子家人一起在寄畅园拍的照片,都很好。最喜欢的就是我抱着儿子指着前方的一张,那是我们单位张惠林照相师傅偶尔路过为我们父子拍摄的幸福时光。这张照片,成为我最温暖的回忆,也时常激励我要好好工作,为孩子们美好的明天去努力。儿子2014年离开家乡去德国留学,我预感到孩子此去,不知何日才能回到故乡,再来这个故园,就请著名摄影师王俊为我们全家在寄畅园留影。现在这张照片,应该成了孩子的乡愁。

再后来,我在管理处办公室工作的时候,经历了寄畅园的二次地下物探考古工作,看到了挖出来的此园的珍贵遗物。特别是1999年8月,我亲自参与了寄畅园东南部修复工程的文化布置,有机会和沙无垢、赵铭之先生去北京请名家题词,能为这个园做点好事。如今我看到卧云堂、先月榭、凌虚阁这些牌匾,还有知鱼槛等厅堂的布置,总有一种特别亲切的情感。这里,有我的心血和情感。

如果下大雪,一早第一个来赶到寄畅园的也许就有我。我对寄畅园的热爱还反映在我的日常摄影中,可以这样说,或者我很自信地说,没有哪一个拥有比我还多的寄畅园影像,我几乎拥有这个园的每一天。

1995年开始,我的爱好偏向文物古迹方面,也就是从这个时候开始,我系统参与了寄畅园文史资料的收集整理,起因是我参与了首部由我单位编著,施众先生(原名陆行)执笔撰写的导游书《锡惠胜景》的校对工作,有机会接触这些文史,觉得很有意思。又受到前辈专家黄茂如、沙无垢、李正、吴惠良、顾文璧诸先生的影响和帮助,逐渐发蒙,从入门到喜欢,从喜欢到热爱。在这十来年的时间里面,我有志于成为一个寄畅园问题的行家。

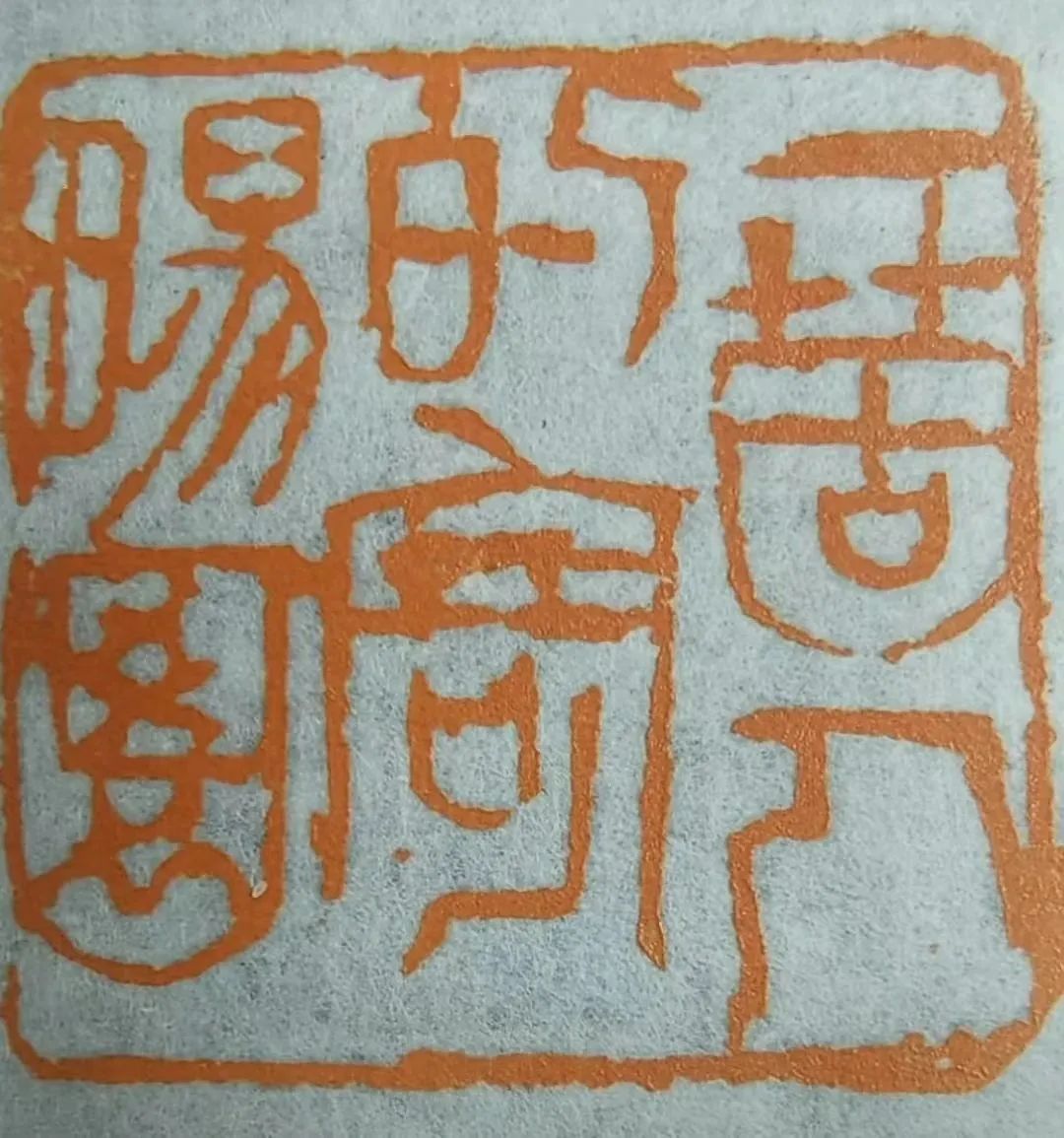

首先从文献出发,系统研读历史文献。感谢公园历任领导的支持,在我的主导下,先后编著出版了有关寄畅园的画册、纪录片,著名的有寄畅园五十景画册、寄畅园法帖。2010—2011年间,业余时间盘点了寄畅园的树木,研究了清代寄畅园的树册。对一些老职工、熟悉寄畅园事务的秦氏老人回忆寄畅园的历史状况,做了采访笔记,编著了寄畅园500年大事记。请龚近贤先生到无锡图书馆、档案馆等查找、抄写一切与惠山有关的史料,特别是寄畅园的文章,每年撰写有关寄畅园的文章发表在无锡日报、江南晚报和专业杂志上,累计发表作品大概10万字。比较重要的有,寄畅园与昆曲,寄畅园十六景考,寄畅园六十年修复记,寄畅园东南部修复记,从私家花园到公共园林,我希望,再花几年时间,我能再撰写并发表10篇寄畅园的论文,这样就可以完整地解读这个490年的名园,为此,我默默地努力着。